Im vergangenen Jahr habe ich Dr. Stephan Schleissing vom Zentrum Technik-Theologie-Naturwissenschaften der LMU erstmals persönlich kennengelernt.

Aus einem ersten Gespräch am Starnberger See über Künstliche Intelligenz, Ethik und Ernährung entstand die Idee für eine Tagung. Im Fokus: ein gemeinsames Weiterdenken, das die Frage in den Mittelpunkt stellt, warum ausgerechnet das Essen – also etwas zutiefst Kulturelles, Sinnliches und Alltägliches – in den ethischen Debatten um KI bislang kaum systematisch vorkommt.

© Evangelische Akademie Tutzing

Gemeinsam mit der Evangelische Akademie Tutzing organisieren und realisieren wir nun die Tagung „Künstliche kulinarische Intelligenz – KI, Ethik und Esskultur“, die am 2. und 3. März 2026 in Tutzing stattfindet.

Ich freue mich sehr dass nun erstmals dieses Themenfeld bei einer Veranstaltung aufgerufen interdisziplinär verhandelt wird.

Worum es geht

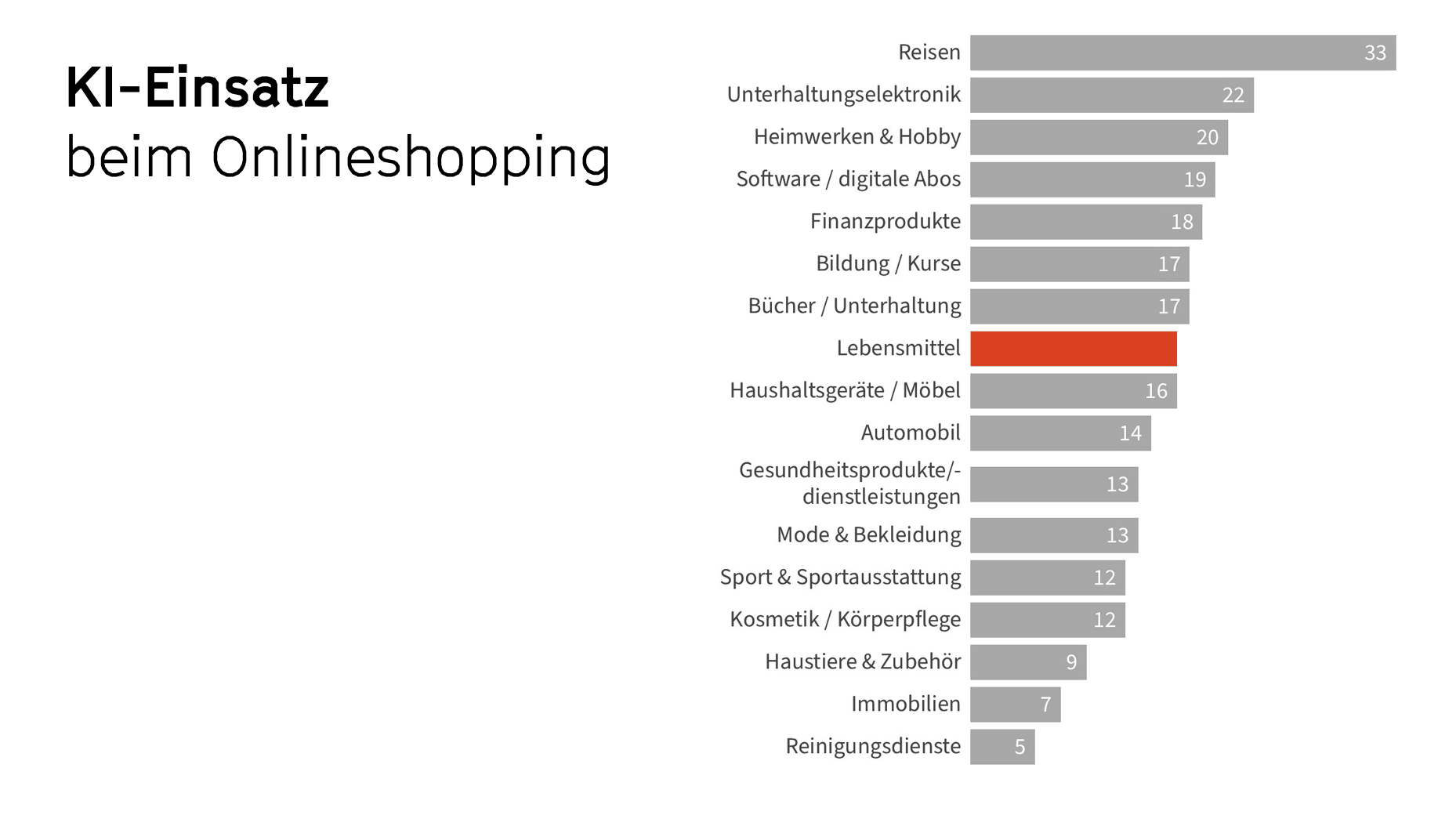

Künstliche Intelligenz prägt längst, wie Lebensmittel produziert, verteilt, beworben und konsumiert werden – von selbstfahrenden Erntemaschinen über Start-ups im Food-Agro-Tech-Bereich bis hin zu Rezeptalgorithmen, Ernährungsapps und Social Media. Die Tagung fragt daher nicht nur nach Effizienzgewinnen, sondern nach den kulturellen, ethischen und gesellschaftlichen Folgen dieses Wandels.

Was bedeutet Genuss, wenn Maschinen mitentscheiden, was auf unseren Tellern landet?

Welche Rolle bleibt dem Menschen – als Koch, Konsument, Produzent oder Datenquelle?

Und wie lassen sich technologische Innovation, kulturelle Vielfalt und Verantwortung zusammenbringen?

© Evangelische Akademie Tutzing

Ein bewusst vielfältiges Programm an einem inspirierenden Ort

Für diese Diskussion haben wir Referent:innen aus ganz Deutschland in das Schloss am Starnberger See eingeladen, die aus sehr unterschiedlichen Disziplinen kommen und entsprechend unterschiedliche Sichtweisen einbringen: aus der KI-Ethik, der Lebensmittelinformatik, der personalisierten Ernährung, der Ernährungsbildung, der Agrar- und Ernährungspolitik, der Food-Geschichte sowie aus Start-ups und der digitalen Wirtschaft.

Mit dabei sind unter anderem Prof. Dr. Vincent C. Müller, Jun.-Prof. Dr. Christian Krupitzer, Prof.in Dr.in Katja Lotz, Dr. Eva-Maria Endres, Ursula Heinzelmann, Dr. Stephan Lück sowie Vertreter aus dem Food-Agro-Tech-Startup-Umfeld. Diese Mischung ist bewusst gewählt: nicht um schnelle Antworten zu liefern, sondern um Reibung, Perspektivwechsel und neue Denkbewegungen zu ermöglichen.

Einladung

Die Tagung richtet sich an Menschen aus Wissenschaft, Bildung, Lebensmittelwirtschaft, Gastronomie, Medien und Politik – ebenso wie an alle, die sich für die Zukunft unseres Essens interessieren.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich:

https://www.ev-akademie-tutzing.de/veranstaltung/kuenstliche-kulinarische-intelligenz/

Ich freue mich sehr darauf, dieses Thema gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Tutzing, Dr. Stephan Schleissing und einem so diversen Kreis an Referent:innen erstmals in dieser Form öffentlich zu verhandeln. Wir sehen uns!