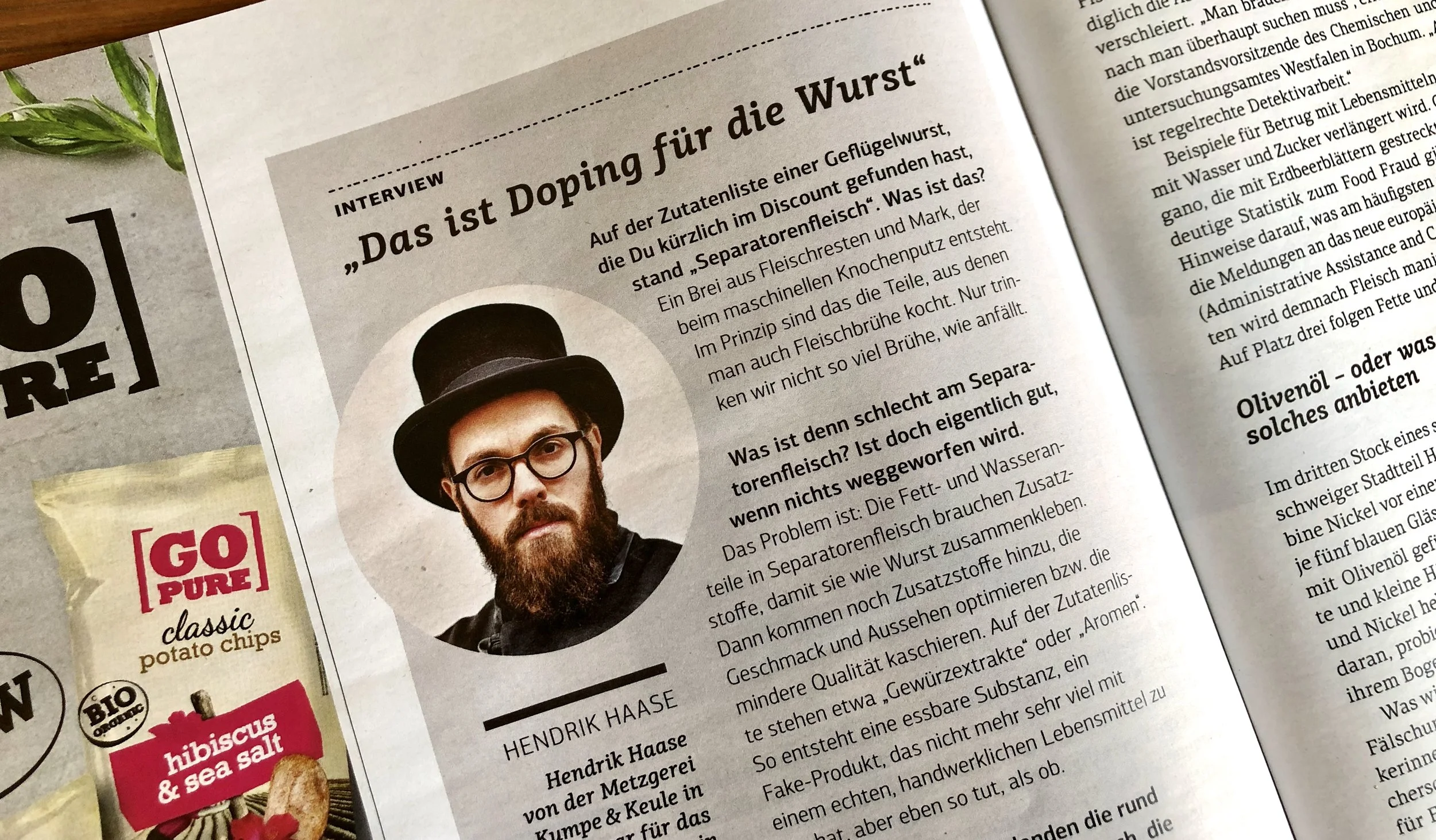

trailer: Herr Haase, Sie beschäftigen sich auf vielfältige Weise mit Ernährung und Lebensmitteln. Wie sind Sie dazugekommen?

Hendrik Haase: Durch Umwege. Ich habe eigentlich Kommunikationsdesign an der Kunsthochschule studiert und bin auf der Suche nach einem Thema für meine Diplomarbeit darauf gekommen, das kam aus einer privaten Beschäftigung mit dem Thema heraus. Ich habe gemerkt, dass das Essen viele Themen in sich vereint, die uns heute beschäftigen, etwa der Klimawandel, aber auch unsere zunehmende Distanz von der Landwirtschaft, mangelnde Qualität in den Supermärkten, gesundheitliche Probleme durch Fast Food und weiteres – das sind alles Aspekte, die mich darauf gebracht haben.

Bewusste Ernährung in all ihren Facetten scheint in den letzten zwei Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen zu haben.

Es gibt inzwischen viele Studien, die alle zu dem Ergebnis kommen, dass Essen wichtiger wird. Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder etwa sagt, dass Ernährung zur Sprache geworden ist, mit der wir heute die Welt deuten, weil viele andere Erklärungsmuster, wie die Religion, sich nicht mehr dafür eignen. Das wird eher noch stärker werden, denn in einer Zeit, in denen Glasoberflächen das beherrschende Element sind, bekommen alle haptischen Erfahrungen wieder eine größere Wichtigkeit. Essen zuzubereiten ist eine Erfahrung, die alle Sinne beansprucht und heute gibt es neben dem Kochkurs auch den Backkurs, man guckt dem Metzger über die Schulter, oder auch dem Jäger. Wir sehnen uns einfach nach einem authentischen Weltzugang, weil sich unser Leben zunehmend über die Oberflächen unserer Smartphones abspielt.

Gibt es weitere Gründe für diese Entwicklung?

Es spielt natürlich mit rein, dass uns bewusster wird, was unser Konsum für Auswirkungen hat. Man kann ja fast einen eigenen Fernsehsender aufmachen mit den ganzen Lebensmittelskandalen der letzten Jahre. Es ist auch ein wenig ein Backlash zu der Entwicklung, dass wir keine Verbindung mehr zum Ursprung unserer Lebensmittel haben. Viele unserer älteren Angehörigen haben noch eine Dorfvergangenheit – meine Eltern etwa sind noch auf Schweinen geritten, andere hatten einen Onkel, der noch selbst Schinken gemacht hat. Aber diese Erzählung gibt es in meiner Generation oft nicht mehr. Wenn ich etwa in eine Werbeagentur gegangen wäre, wäre ich nie in meinem Leben auf einem Bauernhof gelandet, dann wäre das etwas völlig Fremdes für mich. Wir haben uns sehr weit von dieser Welt entfernt, darum wundert es mich auch nicht, wenn wir diese Welt nicht mehr verstehen und sie auch überdramatisieren. Manche Skandale entstehen auch aus Unwissenheit – ich will nun wirklich keine Tierquäler verteidigen, aber es gibt auch Bürgerinitiativen, die keine Schweine im Freien wollen, zumindest nicht vor ihrer Haustür, und dann kann man die Bauern schon verstehen, die fragen, was wollt ihr eigentlich.

Genossenschaften wie die Berliner Ökonauten oder das Münchner Kartoffelkombinat stellen engere Beziehungen zwischen Hersteller und Konsument her. Wie schätzen Sie das ein?

Momentan sind das alles noch Experimente, aber das wird uns in Zukunft noch viel häufiger begegnen. Wenn man glaubt, das sei jetzt das Gelbe vom Ei, finde ich das genauso falsch, wie zu sagen, das kann ja gar nicht für alle funktionieren. Ich würde mir vielmehr wünschen, dass wir uns das alles mit mehr Freude ansehen und es nicht sofort bewerten. Diese Entwicklungen sind ja nicht brandneu, co-genossenschaftliches Einkaufen gibt es schon seit Jahrzehnten, nur waren das früher vor allem kleine Projekte von Öko-Hippies. Heute geht so etwas dank der technischen Möglichkeiten viel einfacher, über sein Smartphone kann man heutzutage viel schneller einen direkten Draht zu einem Landwirt herstellen und die nötigen Logistik- und Planungsprozesse abbilden. Diese Technik wird genutzt, um die Sehnsucht nach einer Verbindung zu unseren Lebensmitteln zu stillen, das finde ich sehr spannend. Ich würde jedem empfehlen, sich das mal anzugucken und für ein Jahr zur Probe Mitglied zu werden, denn es ist spannend zu sehen, was das mit einem macht. Wenn man mal beim Unkrautjäten dabei war, sieht man den Salat mit anderen Augen, anstatt ihn aus dem Regal zu ziehen. Ich glaube, dass diese Projekte Pioniere sind – im Falle des Münchner Kartoffelkombinats stehen ja bereits tausende Leute dahinter, das ist längst kein Hipster-Experiment von irgendwelchen Gutmenschen mehr, sondern ein ernst zunehmender landwirtschaftlicher Betrieb. Ich glaube, auch unsere Supermärkte werden sich noch drastisch in diese Richtung hin verändern.

Sind das massentaugliche Modelle oder sind sie zur Öko-Nische verdammt?

Sagen wir mal so, es ist noch viel Luft nach oben. Es funktioniert auch nicht für alles – Getreidebauern in Mecklenburg-Vorpommern jede Woche als Normalverbraucher zig Kilogramm Weizen abzunehmen, wird schwierig. Da muss man Realismus walten lassen und natürlich werden wir weiterhin internationalen Handel betreiben. Brandenburg etwa ist nicht unbedingt ein Apfelland und guter Riesling kommt auch nicht aus Meckpomm. Man muss sich natürlich danach richten, welche Böden eignen sich wofür, aber diese Verbindung zu einem Produkt, das Wissen, wo es herkommt, wer es in der Hand gehabt hat, was drauf gesprüht wurde, das wird auf jeden Fall Mainstream werden. In den USA habe ich Start-Ups erlebt, die es über Blockchain und Sensoren auf dem Feld für jeden nachvollziehbar machen, wie viele Stunden Sonne eine Tomate abbekommen hat. Für die breite Masse ist das noch Zukunftsmusik, aber es funktioniert jetzt schon.

Ernährung ist auch eine soziale Frage. Nur Wohlhabende könnten sich gute Ernährung leisten, heißt es.

Ich finde es skandalös, dass wir dahin gekommen sind, dass sich nicht mehr jeder gesunde Ernährung leisten kann – dass hochverarbeitete, aus Sicht vieler Mediziner ungesunde Frühstücksflocken als sozial, weil billig angesehen werden, während eine Mohrrübe vom Acker nebenan für viele unerreichbar erscheint. Das ist auch absurd, wenn man sich vor Augen führt, dass ernährungsbedingte Krankheiten Kosten von 60 Milliarden Euro im Jahr verursachen. Auch was ich esse, ist nicht alles per se „gesund“, am Ende ich will einfach lecker essen und Geschmack auf dem Teller haben. Aber ich habe festgestellt, wenn ich frisches Gemüse auf dem Markt kaufe, macht mich das mehr an, als die hochverarbeiteten Fertiggerichte und ich habe damit als Student angefangen, als ich nicht mehr als 600 Euro im Monat zur Verfügung hatte. Aber was mich von anderen unterscheidet ist mein Bildungsstand und mein frühzeitiges Interesse und sehr viele Menschen haben dieses Wissen leider einfach nicht. Gesund zu essen ist durchaus für alle möglich, aber nicht so, wie die Verhältnisse zurzeit sind.

Auch Lebensmittelverschwendung wird zunehmend als Problem erkannt.

Was ich in diesem Diskurs spannend finde ist, dass es im Moment komplett auf den Verbraucher abgewälzt wird. Die Verschwendung fängt schon viel früher an, schon auf den Höfen: Fast ein Drittel bleibt auf dem Feld, etwa wegen kleinster Fraßspuren, das ist wirklich traurig. Beim Großhändler wird weiter aussortiert, im Supermarkt genauso und dann schmeißen wir auch noch jede Menge weg – die Politik problematisiert aber allein das Konsumentenverhalten. Da werden Wettbewerbe für Lebensmittelretter veranstaltet, die vor allem Werbegelder kosten. Ich denke, die Politik müsste aktiver werden und auch die Händler in die Pflicht nehmen, aber das tut sie einfach zu wenig. Natürlich ist es gut, alte Käseecken nicht wegzuschmeißen und daraus in der eigenen Küche etwas zu machen, aber das Problem fängt früher an.

Ernährung gilt auch als auch Mittel zur Weltrettung. Steht der Konsument in der Verantwortung oder müssen vor allem Strukturen geändert werden?

Natürlich sind die Strukturen der reine Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass etwa Schweine in Vechta Gen-Soja fressen, dass aus Südamerika importiert wurde und nach der Schlachtung Rücken, Filets und Schnitzel hier bleiben, während die Köpfe, Füße und Innereien nach China verschifft werden. Das sind globale Lieferketten, die man als Verbraucher nicht von heute auf morgen verändern kann. Da gibt es ganz viele Entwicklungen, bei denen die Politik gefragt ist, weil unser überhöhter Fleischkonsum ungesund ist, die Umwelt Schaden nimmt, der Klimawandel befeuert wird und nicht zuletzt weil die Folgen uns alle Steuergelder kosten. Aber dennoch glaube ich, dass der Konsument eine Macht hat, die von Politik und Industrie noch unterschätzt wird. Immer mehr Leuten sind diese Aspekte wichtig, es entstehen immer mehr Start-Ups und was mal ein Ökotrend war, ist heute Lifestyle. Die Lebensmittelindustrie ist darauf relativ schlecht vorbereitet, die ist etwas träge. Der Markt wird in Zukunft komplett anders aussehen, es wird mehr Akteure geben und diese Megatrends werden nicht einfach so verschwinden. Es braucht am Ende beides, den Verbraucher, der nachhaltig kauft, weil er Spaß dran hat und es sich leisten kann und die Wirtschaft, die sich den Herausforderungen der Zukunft stellt und Innovationen schafft. Und es braucht auch die Politik, die die Entwicklung unterstützt und vielleicht auch mal mit härterer Hand fördert.

Schließen sich Genuss und Verzicht aus, oder gibt es genussvollen Verzicht?

Ich bin zu sehr Werber, als dass ich glauben könnte, Menschen ließen sich von irgendetwas überzeugen, indem man ihnen etwas wegnimmt. Deswegen funktioniert aus meiner Sicht auch kein Veggie Day, wenn man einfach nur das Schnitzel weglässt. Ein Veggie Day funktioniert nur dann, wenn das Gemüse so geil schmeckt, dass man gar nicht mehr erst nach dem Schnitzel fragt weil man es schon vergessen hat. In den Kantinen oder Mensas ist das Schnitzel ja meistens das einzige, was noch schmeckt, dazu gibt es meist nur wässrige Kartoffeln und aufgewärmtes TK-Gemüse. Die erfolgreichen Marken in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung schaffen es heute, dass man Spaß hat, sich anders zu ernähren, ohne die ganze Zeit belehrt zu werden. Mit dem genau ausgerechneten ökologischen Footprint überzeuge ich niemanden, weniger Fleisch zu essen, ich muss eine echte Alternative bereit stellen, die vom Geschmack her überzeugt. Aus Verzicht Genuss zu machen funktioniert nur, wenn man den Verzicht nicht merkt, dafür braucht es Bildung, Experimente, kreative Neuanfänge. Für mich zum Beispiel sind Kartoffeln mit Salz und Butter eine absolut vollwertige und großartige Mahlzeit, aber es müssen die richtigen Kartoffeln, das richtige Salz und die richtige Butter sein, dann hat es für mich nichts mit Verzicht zu tun.